桜の聖母学院に

ついて

ミッションステートメント(桜の聖母学院の教育理念)

コングレガシオン・ド・ノートルダムの学校は、1658年に始まる教育の歴史をもち、子どもたちが生きる意味を見出し、強い意志・勇気・愛をもって、社会の変革に寄与できる誠実で品位ある人に育て、世に送り出そうとしている。

すべての教育活動は、子どもたちが自分に与えられた使命に気づき、自己実現をはかり、未来を拓いていく力を育てることを目指している。

- 1イエス・キリストの愛に学ぶ

- 2卓越した学問の追究を目指す

- 3神・他者・自分・自然と対話する心を育む

- 4義と平和の実現のために働く人に育てる

建学の精神

桜の聖母学院(幼稚園・小学校・中学校・高等学校・短期大学・生涯学習センター)は、コングレガシオン・ド・ノートルダム修道会に源をもつカトリック学校です。 カトリックの精神に根ざした人間観、世界観に基づき、知的、倫理的見識を養い、豊かな心と教養を培い、「愛」と「奉仕」に生きる良き社会人を育成することを目的としています。

学院の沿革

-

カナダから福島へ「愛」を伝えて。

桜の聖母学院の歴史は、1932年(昭和7年)、5人の修道女がカナダからはるばる海を越えてやってきたことに始まります。

彼女たちは聖マルグリット・ブールジョワを設立者とする教育修道会、コングレガシオン・ド・ノートルダム修道会に属する修道女。来日の目的は、日本の地にキリスト教の精神を教育理念とする学校を開くことでした。来日後いち早く、福島の修道院に成人教育の場を設け、英語、フランス語、ピアノ、声楽、刺繍、料理、宗教などを教え、1938年「雛菊(ひなぎく)幼稚園」を開設しました。

初めての国で、しかも、言葉も全く理解できない環境の中で、修道女たちはどれほど苦労したことでしょうか。しかし、修道女たちの教育への献身的な働きが実を結んで生徒はどんどん増えていったのです。 -

カナダから福島へ

「愛」を伝えて。

-

福島の地に教育の枝を大きく広げて。

時代のうねりは小さな学校の歩みの前に大きな壁となって立ちはだかったこともありました。

太平洋戦争時、幼稚園は閉鎖され、修道女たちは会津若松に強制抑留されました。しかし、どんな困難も愛の精神にあふれた活動を止めることはありませんでした。戦後、福島に戻ってきた修道女たちは、休む間もなく教育活動を再開します。

1946年9月「桜の聖母学院初等学校」を開き、翌年4月「桜の聖母学院小学校」が生まれました。その後、幼稚園も再開されました。1949年には、小学校から第1回目の卒業生を送り出し、これらの卒業生のために、保護者や地域の人々からの強い要望によって中学校を設立します。

その3年後、中学校を卒業する生徒のために高等学校を開設します。目前の求めている人たちへ応えていく自然な歩みは、やがて高等教育機関の設置へとつながっていき、1955年「桜の聖母短期大学」が誕生しました。こうして、聖マルグリット・ブールジョワの愛の精神によってまかれた小さな種は、福島の地に芽を出して、すくすく育ち、大きく枝を広げていきました。 -

福島の地に教育の

枝を大きく広げて。

-

世界へ、そして未来へと枝を伸ばして。

そして現在、5人の修道女たちが海を越えて伝えた教育の心をさらに輝かせていくために、桜の聖母学院は、キリスト教の愛と奉仕の精神に根ざし、本格的な国際化時代の21 世紀にあって、世界に目を向け異文化を受け入れ、自分と異なった考え方やり方をもった人を大切にする心、ひとりよがりでない生き方を持って関わっていく人を育んでいきます。

-

世界へ、そして未来へと

枝を伸ばして。

創立者とCND

-

1620年4月17日フランス・シャンパーニュ地方のトロアに生まれました。

1653年9月、苦難のすえカナダに渡り、5年後の1658年には、モントリオールで最初の学校を開き、1676年、教育活動をとおして神と隣人への奉仕を目的とするコングレガシオン・ド・ノートルダムを設立しました。

この修道会が本学院の母体であり、修道会設立後3世紀余りを経た1982年には、彼女の大いなる偉業が公にも認められ、ローマカトリック教会により、聖人の称号が与えられています。

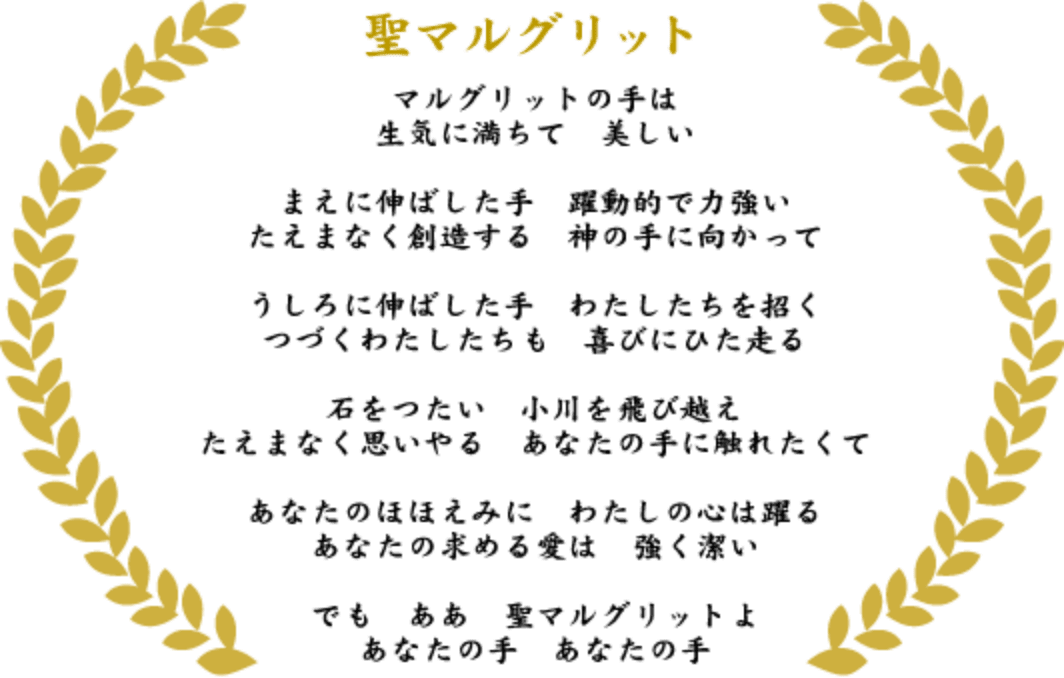

1995年、本学院短期大学創立40周年にあたって製作されたマルグリット・ブールジョワ像(写真:短大マリアンホール玄関に設置)には、元理事長シスター・フランセス・カーワンが次のような詩を寄せています。

聖マルグリット・ブールジョワの生涯については、コングレガシオン・ド・ノートルダム修道会のホームページをご覧ください。